勉薩畫派

首頁 >> Original 2 – 勉萨画派

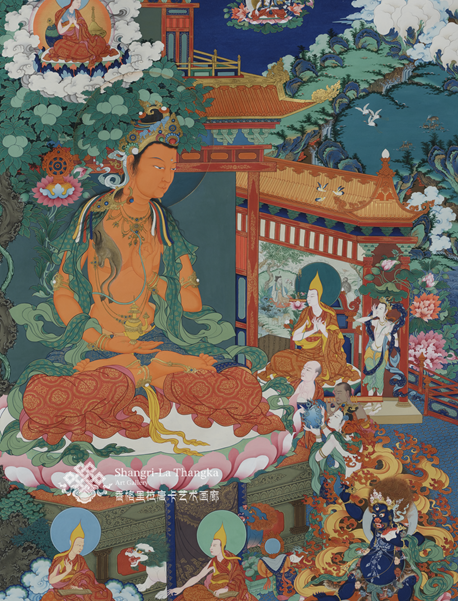

勉薩畫派誕生於公元17世紀中葉,至19世紀時成熟並進入興盛時期,主要分布於西藏自治區日喀則市及其周邊地區。其創始人為四世班禪大師的禦用畫師曲英嘉措,在勉塘派的基礎上更多地吸收了工筆畫中的人物、山水及亭臺樓閣的造型、布局和技法,並添加了很多個性繪畫元素。

17世紀中葉,後藏的曲英嘉措將舊勉派進行改革,創立新勉派(menbris sama,簡稱勉薩men sa),通過著名的繪畫大師嘎欽洛桑平措、達娃頓珠、阿頓等前輩數十年如一日的辛勤耕作,培養了羅布斯達等勉薩派傳承人,繼承並發揚了勉薩畫派的傳統。

此畫派將舊勉派的背景加入少許透視概念,色彩調得更加清亮,並且運用更多的描金線法,使畫面看起來更華麗、活潑。此派原本只流行於後藏地區,後來普及到整個藏區,成為18-19世紀藏中及後藏地區的新主流,該區格魯派的大寺廟目前都保存大量此派的作品。

勉薩派唐卡構圖嚴謹、色彩鮮艷、線條變化豐富、勾金細致,尤其是人物性格的表現方面更加自然與細致入微。該畫派造像法度精嚴,與傳統的塊面表現相比,尤其註重線條的運用,線條工整流暢,色調活潑鮮亮,變化豐富。表現題材十分廣泛。畫面中常常使用金粉、寶石和其他閃耀的裝飾,使得整個作品看起來更加華麗。

如今,勉薩畫派已經成為西藏唐卡藝術中不可或缺的一部分。它的作品在藏區以及全球範圍內備受推崇,被視為一種藝術珍品和文化遺產。

-ORMS-009-1.png)